深入探讨IDP通用恶意软件:病毒威胁还是误判假阳性?常见问题解析

《深入探讨IDP通用恶意软件:病毒威胁还是误判假阳性?常见问题解析》为主题,本文旨在剖析IDP通用恶意软件的性质,以及其被广泛讨论的原因。这种软件被不少杀毒软件标记为潜在威胁,然而它是否真的构成了实际的安全风险,或仅仅是误判的假阳性,引发了信息安全领域的广泛关注。

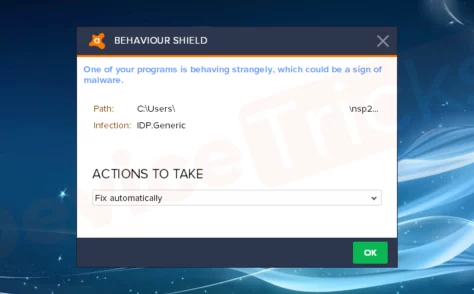

IDP(Identity Protection)通用恶意软件常被杀毒程序检测为风险,这种情况通常出现在用户浏览特定网页或运行某些软件时。IDP恶意软件的出现有时会让用户感到困惑,因为他们并未有意识地下载或执行任何危险程序。根据当前的安全研究文献,这一现象可以归结为多种可能的原因。

其中一个原因是,有些软件开发者在设计应用程序时使用的编程语言或第三方工具可能会被误认为恶意软件活动的标志。某些编程框架可能存在特征码段,这些码段与恶意软件库中的特征相符,从而导致安全软件的误判。一些旧版的安全程序可能会将微软的.Net框架以及Python打包工具的应用程序误认为是IDP通用恶意软件的例子。不少专家建议开发者在更新软件时,尽量使用主流的编译环境和代码签名技术,以减少误报。

同时,某些用户报告曾在运行带有相同签名的普通软件时遭遇安全警报,但实际调查显示这些软件并不包含恶意程序。安全公司Avira的一项研究表明,某些工具因调用常见网络或文件资源的行为而引发IDP警告。尽管这些呼叫本身并无恶意,但若与恶意行为特征过于接近,则容易被误诊。安全工程师提倡提升数据库更新的频率,并通过机器学习手段不断完善威胁库,这有助于降低误报的发生。

对于IDP通用恶意软件另一个挑战是,它在特定情况下可能利用最新漏洞发动攻击。因此,它不只局限于误判的问题,某些IDP通用恶意软件确实可能成为病毒的温床。很多被标记的应用程序实际上被用来窥探用户的隐私数据、记录键盘输入甚至接入摄像头和麦克风。近年来由于网络钓鱼和社会工程学攻击的增多,很多原本被认为是无害的软件,在攻击者缄密的手段下被重新利用,成为真实的安全威胁。

用户在面对IDP通用恶意软件警告时,如何评估威胁的真实性呢?一方面可以注意软件的来源,来自官方渠道或高信任度的第三方商店的软件相对更加安全。另一方面,及时更新杀毒软件和防火墙规则有助于提升对IDP威胁的准确定位。针对误判问题,用户可以自行查阅相关社区讨论或通过运行小规模的虚拟环境测试,以确认软件的安全性。

以下是一些可能引发注意的相关问题及其解答:

1. **IDP通用恶意软件为何称作“通用”?**

这个名称最初是由杀毒软件厂商命名,用于标记那些不完全能识别但具备潜在威胁的程序。检测引擎在数据分析上会利用通行的特征码进行匹配,一旦未能确定具体的病毒种类,便会通用标识化。

2. **检测到IDP通用恶意软件后应该立即删除相关程序吗?**

并非总是如此。如果程序来源可靠,且未表现出异常行为,建议先进行隔离观察,与此同时,查询厂商的官方说明和安全论坛讨论,以进一步确定。

3. **如何降低误判IDP通用恶意软件的情况?**

保持杀毒软件更新是基本措施,此外,使用数字签名技术验证软件源身份也能有效降低误报率。开发者在更新应用程序时,应定期查验代码中是否存在常见威胁特征,同时观察厂商对程序的威胁评级变化。